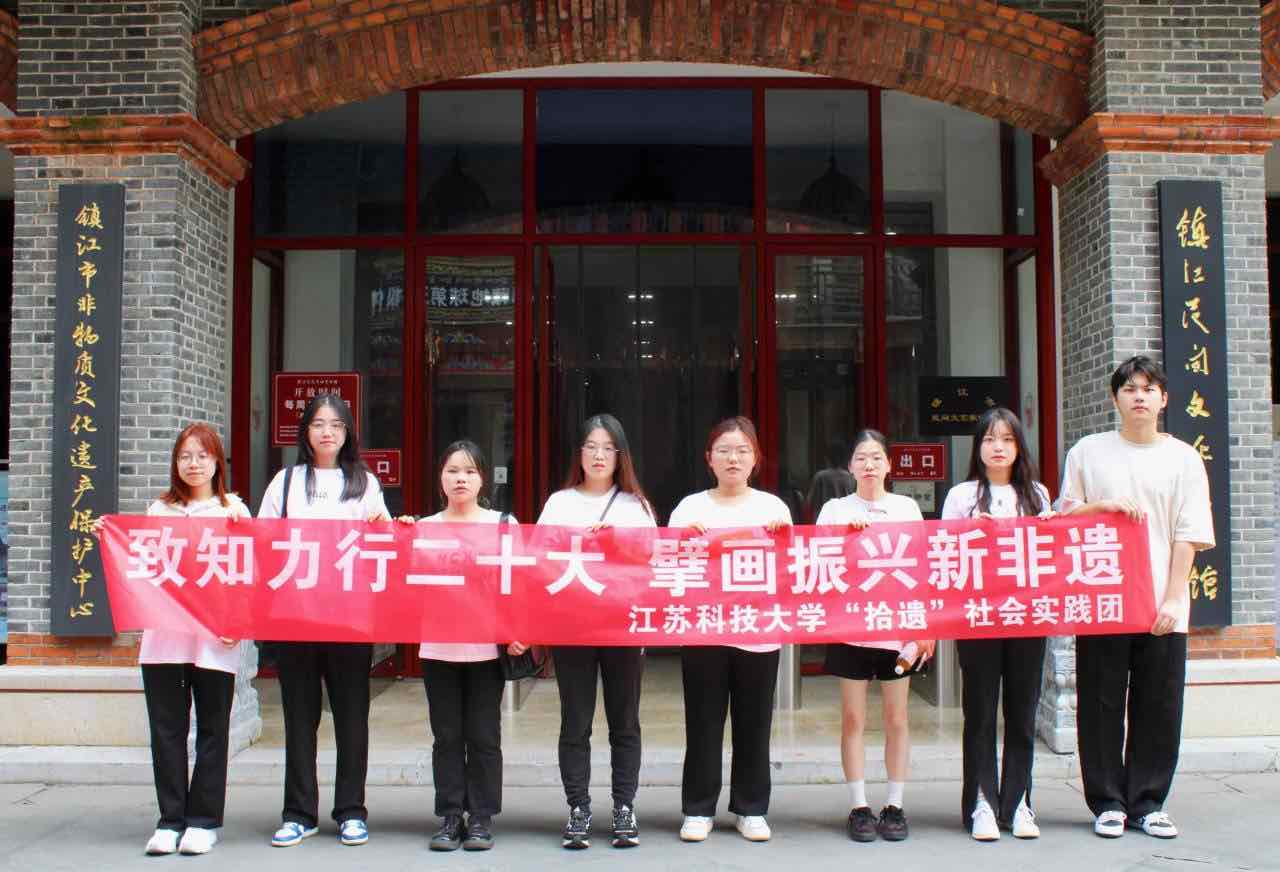

探尋非遺足跡,感受傳統魅力。8月14日,在講解員的帶領下,實踐團成員參觀了鎮江市非物質文化遺產保護中心。保護中心包括“太平泥叫叫”等特色工藝品專題展覽、“白蛇傳傳說”主題文化展示廳、鎮江非物質文化遺產展示廳等。館內陳列著大量民間藝術品,實踐團成員切身感受到傳統文化的獨特魅力。

圖為“拾遺”實踐團成員合影

圖為“拾遺”實踐團參觀非物質文化遺產保護中心

圖為“拾遺”實踐團參觀非物質文化遺產保護中心 圖為“拾遺”實踐團成員合影

圖為“拾遺”實踐團成員合影踐行傳統技藝,體驗多彩面塑。參觀結束后,實踐團成員在“面塑”非遺傳承人陳斌老師的指導下學習和制作非遺作品。陳斌老師告訴成員們,面塑雖然是非遺文化,但在當今生活已有廣泛的應用,譬如手辦、三維動畫設計制作等。非遺連接現代生活,它的創造性轉化、創新性發展不僅激活了中華優秀傳統文化的生命力,也成為滿足人民群眾美好生活需要,服務經濟社會發展和社會治理的重要力量。在體驗過程中實踐團成員感受到民間工藝品塑造的不易,明白精湛工藝的背后是日復一日的積累,離不開“工匠精神”。

圖為“拾遺”實踐團與非遺傳承人、面塑作品合影

圖為“拾遺”實踐團與非遺傳承人、面塑作品合影訪非遺傳承人,續文化傳承路。隨后,實踐團成員與館內老師就非物質文化遺產的傳承與弘揚進行座談,老師介紹了非遺的十大門類以及鎮江市非物質文化遺產現狀。此外,實踐團成員對非遺傳承人陳斌進行專訪,在被問及是什么支撐著他堅守在非遺文化宣傳和傳承的崗位上時,陳斌老師表示,不論是家族傳承的責任,還是非遺傳承的要求,又或是為了學生技藝的提高,都讓他堅守傳統技藝,傳承非遺文化。對于當代大學生,陳斌老師認為如今的年輕人應該多動手,學一些實用的技能,提高動手能力,積極主動投身于傳承非遺文化。

圖為“拾遺”實踐團成員采訪非遺傳承人

圖為“拾遺”實踐團成員采訪非遺傳承人 “拾遺”實踐團與館內工作人員進行座談交流

“拾遺”實踐團與館內工作人員進行座談交流心系非遺傳承,煥發非遺新生。黨的十八大以來,以習近平總書記為核心的黨中央高度重視非物質文化遺產保護工作,從堅定文化自信、實現中華民族偉大復興中國夢的全局和戰略高度,作出一系列重大決策部署。8月14日,實踐團成員組織開展主題為“致知力行二十大,擘畫振興新非遺”宣講會。宣講過程中,團隊成員表示:非物質文化遺產是古今文化的融合,與現今人們美好的生活息息相關,其傳承是世代的努力而非一日之功。新時代大學生應當積極承擔非遺文化的宣傳和傳承工作,以非遺文化助力鄉村振興,發揮以傳統技藝類為主的非遺在帶動城鄉就業、促進增收方面的獨特優勢。

“拾遺”實踐團成員,在探尋非遺足跡的旅途中,深刻認識到提高非物質文化遺產保護意識的重要性,踐行傳統技藝、專訪非遺傳承人,以非遺文化傳承紅色精神,宣傳與弘揚非遺文化。當代大學生應當深挖非遺價值,以實際行動講好中國故事、傳播中國聲音,彰顯非物質文化遺產的當代價值,煥發非遺傳承創新創造新活力,塑造更多為世界所認知的中華文化形象,為中華民族偉大復興貢獻青春力量。