“這個真的是村嗎?”寬敞的柏油馬路,整齊的別墅群,綠蔭大道上幾位老人家正在悠閑地納涼,這徹底顛覆了我們對“村”的認知。在采訪村委會保安室的門衛大爺是否是長江村村民時,他打趣地說到:“我要是長江村村民還來做門衛啊,村里每年都發福利,發分紅,別墅也是免費送給村民的,他們都可有錢的嘞。”聽到這些,我們目瞪口呆,長江村遠遠超出了我們的想象。在驚訝與羨慕之余,我們也更加好奇,是什么讓長江村早早邁向了小康,其中哪些經驗值得我們學習推廣,這也是我們此行的主要目的。

圖 1 圖為長江村村民居住地實景 通訊員李漠/攝

在工作人員的帶領下,我們參觀了長江村老書記的紀念館——李良寶紀念館,這也是長江村的村史館。靠山吃山、靠水吃水,在老書記的帶領下,村民開始學會利用長江給予他們的財富,建造起自己的工業版圖,從兩座小磚窯到中國企業500強的新長江實業集團,長江村的成功密碼不僅在于找到了適合本村發展的工業化之路,更在于始終堅持以人民為中心的發展理念,讓改革發展成果更多更公平惠及全體村民。

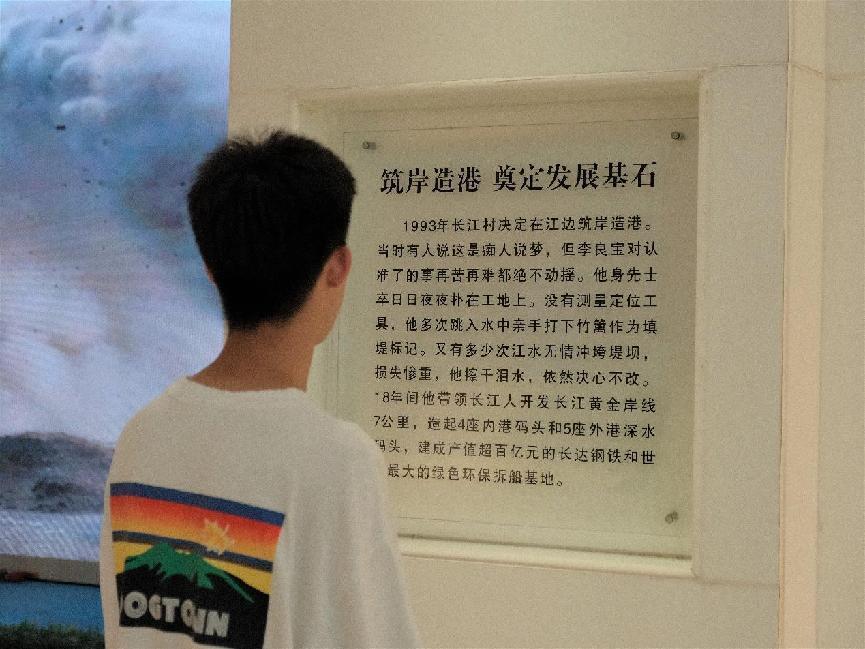

通過在李良寶紀念館的參觀,我們了解了長江村堅持共同富裕、逐步建設美麗鄉村的艱難歷程。看著墻上一張張黑白的照片,又仿佛跨越歷史看到了老書記帶領著村民們在長江邊考察調研的場景,深刻地感受到了老一輩建設者的理想信念與艱苦奮斗。我們也默默下定決心,讓奮斗成為青春底色,用實干書寫青春華章,為國家發展貢獻出屬于自己的一份力。

圖 2 圖為團隊成員參觀李良寶紀念館 通訊員李漠/攝

仲夏時節,村里漫步,引入眼簾的參天大樹和各色花草讓我們心曠神怡。在感受鄉村自然之余,我們開展了調研工作,對當地村民進行隨機訪談,從微觀地層面詳細地了解了村民的發展情況。即使是在驕陽似火的7月,當老鄉們得知我們是前來調研學習的大學生,無不熱情地回答著我們的問題,甚至有人邀請我們去家里做客。在調研過程中,我們詳細了解了長江村的發展歷程、惠民政策、創新優勢以及當前存在的一些問題,為日后研究村落發展模式、指導鄉村振興提供了寶貴的實踐經驗。

發展理念是發展行動的先導,生長于斯的長江村村民無疑是幸福的,滾滾長江賦予了他們一路向前、永不停歇的精神動力,一個個碼頭如雨后春筍般佇立在岸邊,世界各地的商船開始在這里停留,無數的工業產品隨著江水前往世界各地,讓世界知道在中國長江邊上有一個傳奇村莊叫長江村,有一批傳奇村民叫長江村村民。被問及長江村的致富秘訣,村民們脫口而出:“幸福都是奮斗出來的!”

圖 3 圖為團隊成員在了解長江村發展歷程 通訊員李漠/攝

民族要復興,鄉村要振興。我們團隊的成員大都是在城市中長大,對于鄉村這個概念既熟悉又模糊,它可以是魯迅筆下的未莊,可以是陳忠實筆下的白鹿村,也可以是劉亮程筆下的黃沙梁村,似乎在中國傳統鄉土文學中,村莊的形象總是與貧窮,蒙昧,封閉掛鉤。然而,當我們切切實實地站在長江村,看到村民們安居樂業,生活幸福美滿時,除了顛覆了對村莊的認知,我們更多的是看到中國鄉村發展的潛力與希望。

在此次社會實踐中,我們深刻地認識到鄉村振興并不是什么不可完成的任務,它就真真切切地發生在我們身邊。縱使知道我國地區發展水平差異較大,許多偏遠山區的村莊仍然十分貧窮落后,但我們仍然有信心戰勝前進道路上的困難。未來,蘇州大學政治與公共管理學院休“憩”與“共”實踐團將依托長江村的實地調研,探索鄉村發展模式,提出普適性建議,為全國鄉村發展提供借鑒!

圖 4 圖為團隊成員在長江村村委會大樓前的合影 通訊員李漠/攝