追尋非遺的足跡,采訪非遺剪紙傳承人張林娣

在南京秦淮區非遺體驗中心,團隊采訪了江蘇省工藝美術名人、江蘇省級代表性剪紙非遺傳人張林娣老師。張林娣是金陵剪紙江蘇省級非遺傳承代表性人物,她出身于剪紙世家,自幼跟隨其父,專業從事剪紙事業已有50年。她的父親張吉根是中國著名剪紙大師,人稱“金陵神剪張”,她系張氏家族第四代剪紙傳人。張林娣老師慧心敏行妙剪生花,作品典雅細膩靈活生動,她數十年如一日地鉆研剪紙,且始終不忘剪紙藝術的傳承,重視孩子們的剪紙啟蒙,堅持向各地的剪紙愛好者傳授剪紙知識,在各地辦展,向世界展示中華民族優秀的文化瑰寶。她創作了多幅細膩感人的作品,如南京的美麗鄉村建設組圖,《共飲一江水》這樣反映時代特征的作品,具有獨特的鼓舞人心的力量。在采訪過程中,張林娣老師說,她對于剪紙藝術作品的個人創作習慣,是將不同空間、時間的物象進行組合,通過一種夸張和變形的手法來體現人物、物體、景致等。問及她剪紙生涯中最有民族自豪感的時刻,是她接待外賓時,即興地剪出外賓的輪廓,引得外賓嘖嘖稱奇,直呼“太像了”。她的作品總是可以巧妙地將傳統工藝和時代主題結合起來,并給人一種強烈的韻律感、節奏感和濃厚的裝飾趣味,帶給全國乃至全世界中華文化的魅力。

采訪非遺剪紙傳承人張林娣

走訪張林娣工作室,拍攝剪紙制作技藝流程在張林娣老師工作室,團隊觀摩了剪紙技藝的整個制作流程。據前期調查了解,南京傳統剪紙的造型手法粗中有細,拙中顯靈,張林娣老師創作出的剪紙藝術作品既有北方剪紙的渾厚粗獷,又有南方剪紙細膩靈秀,風格輕巧工整,線條精致剔透。與平常的傳統剪紙技藝不同,南京剪紙技藝除門箋是刀刻的,多數用剪刀剪成。張林娣老師以剪代筆,不需底稿,手隨心運,有如“一筆畫”,連綿不斷,一氣呵成,從無反復修剪。她拿出一張方形玫紅色紙,將其沿對角線對折,再對折,連續三次對折后,紙張呈小三角形。接著將折成的三角圓心向下,開口向右,將較為尖銳的一角修剪成圓潤的弧度,并加入波浪形的紋樣。緊接著將三角下倒轉,紋樣向上,圓心朝下,在圓心上方兩次剪,扣下花瓣狀的鏤空,連續剪下三個逐漸變大的三角,讓紙片自然下落。最后一步,將紙片沿鏤空切入點180度倒轉,再將剪刀從鏤空留下的紙角切入,靈巧的挖下幾個三角,展開,一個入門級的方形折疊窗花就剪好了。隨后,又剪了樹葉與蝴蝶等造型,著實令人驚嘆。張老師秉承數代剪紙藝人的傳唱口訣:小弧線用前鋒剪,中弧線用中鋒剪,大弧線用后鋒剪。剪刀的雙刃在輕薄的彩紙間上下翻飛,靈巧的夠勒精美的線條,構成精妙絕倫的圖案。老師全程單手操剪,技藝嫻熟,在這無畫稿的彩紙上,僅三五分鐘便剪出各式花鳥魚蟲,令成員們嘆為觀止。仔細觀察剪紙作品,構圖上多運用“花中有花,題中有題,粗中有細,拙中見靈”的藝術處理技巧,加以恰當的夸張與變化,富有較強的藝術性與裝飾性,巴掌大小的花鳥魚蟲,無一不栩栩如生,精妙絕倫。

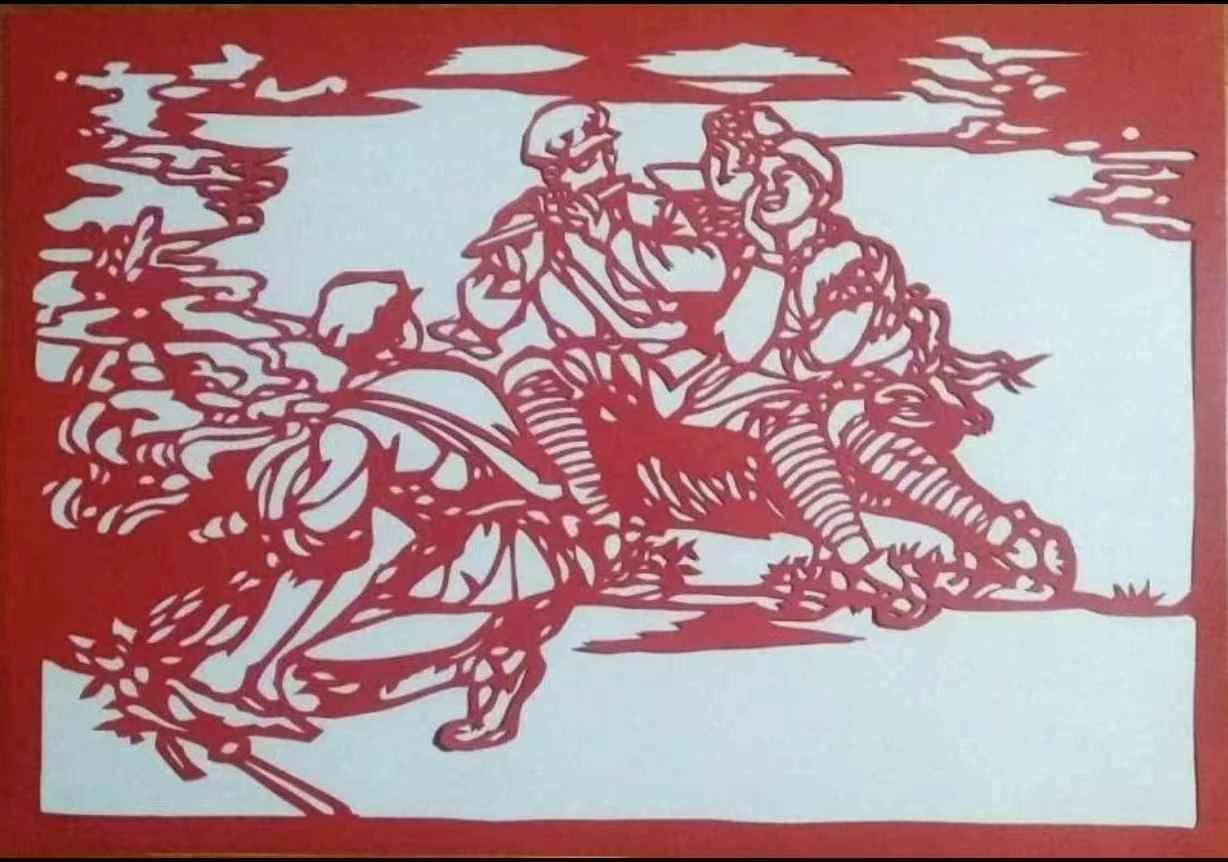

長征戰役剪紙圖

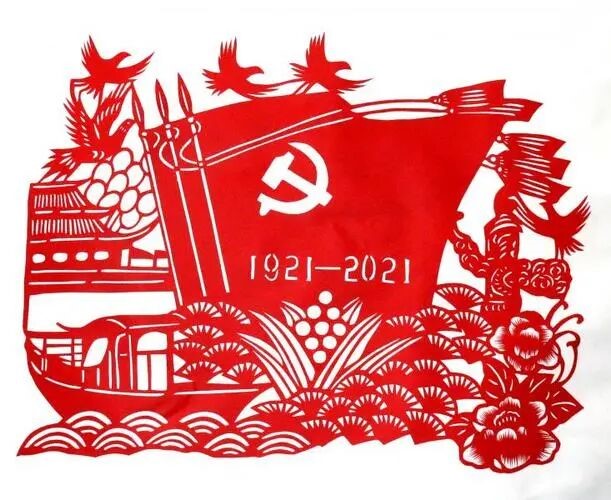

剪紙藝術獻禮建黨百年

探訪非遺博物館,感受非遺剪紙藝術的獨特魅力團隊參觀南京民俗博物館,探尋剪紙坊,沿著紅色足跡,欣賞了諸多紅色主題剪紙,看到以剪紙的方式呈現出黨的歷史上重要的事件,見證了人民群眾抒發的對黨和國家的濃厚情感。遙想當年,小小紅船承載千鈞,播下了中國革命的火種,開啟了中國共產黨的跨世紀航程。《永遠跟黨走》、《紅船精神放光芒》、《龍盤虎踞新時代》,剪紙上栩栩如生的紅船,咆哮著的猛虎,無不訴說著手工藝者對黨的一片赤誠之心。黨的百年歷史,是近代以來中國歷史上最為可歌可泣的篇章,不僅記錄這黨一路走來的光輝和夢想、苦難與輝煌,而且鐫刻著新中國七十多年,改革開放四十余年,中國特色社會主義雷霆激蕩、動人心魄的壯麗圖景,在人類歷史、世界社會主義運動歷史上留下的濃墨重彩的一筆。紅色剪紙以藝術獨有的魅力鼓舞著我們堅守初心,不忘使命,砥礪奮斗。今年,中共黨的二十大即將召開,我們唯有堅持守初心,擔使命,勤奮斗才能汲取革命力量,乘風破浪,建功新時代,在實現中國夢的生動實踐中放飛青春夢想,在實現中華民族偉大復興的時代洪流中書寫人生華章。

南京剪紙藝術博物館

共話“非遺剪紙”實踐之旅,擔當非遺傳承之重任實踐活動結束之際,團隊成員們一起分享了自己的感受,活動氣氛十分活躍。沈安瀾同學分享道:“2022年是建團百年,一代人有一代人的使命,一代人有一代人的擔當,作為新時代的青年大學生,我們必須始終堅持“黨旗所指就是團旗所向”,立志用腳步尋覓非遺文化,用眼睛發現非遺精神,用內心感應非遺魅力,努力肩負起非遺傳承使命,用自己的知識為非遺文化傳承發展盡自己的一份力”。馬越爾同學分享道:“非遺不只是一個供人們觀賞的裝飾品,也不只是一個被束之高閣的藏品,它們具有著與時俱進的價值,被喜好的人所喜好,被不同的人所傳承、延續。我們應該努力將他們的美,用新技術賦能,展示給更多人知曉”。張嘉慧同學分享道:“非遺是一種技藝,也是一種傳播手段,我們可以巧妙利用像剪紙這樣的非遺,述說時代故事,傳遞難忘記憶”。該實踐活動豐富了教科書中的只言片語,讓沉寂千年的傳統文化重新“活起來”,與年輕人對話。而扎根傳統工藝背后的“匠人精神”正是中華文化的精髓所在,認知傳統的同時亦是借助歷史的維度認知自己,只有立足傳統,內心才能深刻,方可在沉寂沉淀后爆發千鈞之力。

實踐團隊部分成員合影