鄭光云老師表示作為新一代紅嫂,要傳承、發揚非遺傳統手藝。回憶創建蒙山媽媽夢工廠的初衷,鄭老師說“我是沂蒙山人,這里是紅嫂的家鄉,我想要把父老鄉親發動起來,讓人們在家門口就可以賺到錢,鄉鎮領導也十分支持,所以我回到了這里,創立了蒙山媽媽夢工廠。”回想起創業過程中的困難,鄭老師十分坦然:“作為一個企業家,沒有不困難的時候,每一個企業家都會遇見坎坎坷坷,只有去克服它,不斷分析它,擁有永不服輸的精神,對自己充滿信心你總會戰勝困難。”當被問及大學生能為傳承非遺文化做些什么,鄭老師建議年輕人要多實踐,多與非遺老師溝通,只有看的見了,摸得著了,你才會更清楚的知道你想要做什么。鄭老師表示,作為沂蒙人,傳承沂蒙精神、傳承紅嫂精神、傳承非遺文化,這是義不容辭的責任,作為傳承人要讓手工藝產品銷售出去,讓更多人知道創新產品,不僅要傳承傳統文化,也要讓非遺與鄉村振興聯合在一起。被問及工廠下一步的發展目標,鄭老師說“我這一輩子只干這一個活了,那就是針線活,一輩子只端一個筐,針線筐,我從13歲就開始做老粗布這種文化產品,到現在已經有40多年了,我下一步的打算就是不再改行了,讓更多的年輕人走進非遺這個行業里來,創造更多的價值,讓手藝人手中產品走向全世界。”

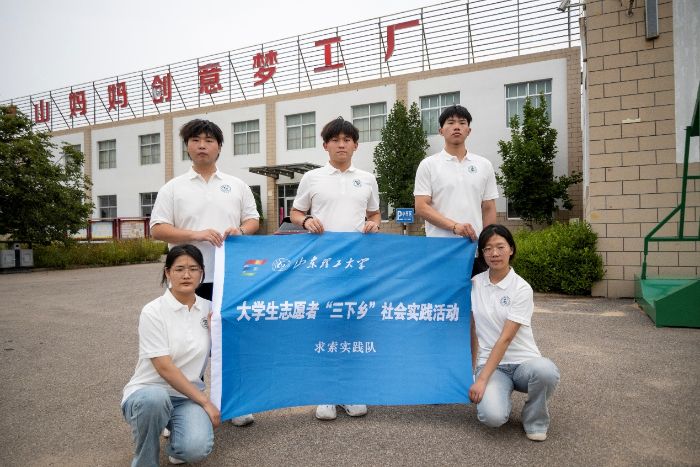

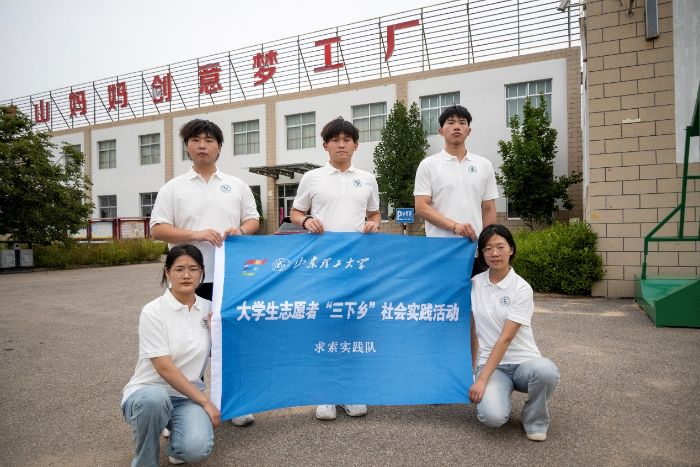

通過此次采訪,“求索”實踐團的成員們深刻體會到,非遺傳承從來不是孤立的堅守,而是與鄉村振興同頻共振的生動實踐。鄭光云老師用四十載光陰將針線筐變成“致富筐”的故事,讓我們看到了傳統技藝在當代的強大生命力——它既需要守住“老手藝”的筋骨,更需要青年一代用新思維、新方法為其注入活力。作為青年學子,我們不僅要做非遺文化的“記錄者”,更要成為“參與者”和“創新者”,用所學知識助力老手藝對接新市場,讓沂蒙精神與非遺文化在鄉村振興的浪潮中,綻放出更耀眼的光芒。

- 掃一掃 分享悅讀