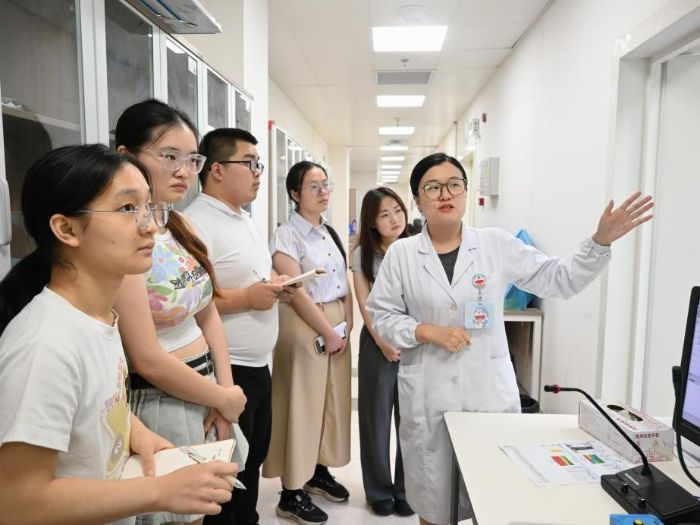

圖為 董老師給成員們介紹科室布局 張語桐 攝

實踐團在科室董佳佳老師的帶領下有序進入核醫學診療區域參觀。面對團隊成員關于輻射安全的普遍關切,董老師以科學數據釋疑:“一次PET/CT檢查的輻射量僅約8毫西弗,遠低于人體年安全限值。”從鉛玻璃防護觀察窗、單向治療通道到設有醒目警示的放射性藥物專用儲存間,層層防護體系筑牢了輻射安全防線,更彰顯了核醫學科“診療并重、安全先行”的專業理念,讓團隊成員直觀感受到科技賦能下防護的精準化升級。“科學認知和專業防護是破除‘談核色變’的關鍵,”實踐團成員黃菁菁在筆記中寫道,“恐懼源于未知,數據帶來安心。”

圖為 董老師講解防護知識 張語桐 攝

深入核心設備區域,董老師向實踐團系統介紹了核醫學科的前沿診療體系。其中最為矚目的是通過技術創新將全身掃描時間大幅縮短的國產聯影PET-CT設備,它的使用可降低放射性藥物用量,實現“更精準、更安全”的檢查。同時,AI診斷系統深度融入診斷全流程,自動識別并劃分病灶、快速生成結構化報告,顯著提升了診斷效率與一致性。董老師強調:“技術不是替代醫生,而是讓我們把精力放在更需要專業判斷的地方。”智慧醫療精準賦能的核心價值正深刻重塑核醫學圖景。

圖為 董老師介紹科室診療設備 張語桐 攝

隨著調研深入開展,智慧醫療于推進中所面臨的一系列現實挑戰也被清晰揭示。在深入采訪過程中,鄧勝明老師指出,AI在核醫學尤其是PET/CT的臨床應用中已經滲透進部分場景,包括病灶智能提取、病灶特征測量、治療前后對比分析、圖像質量提升、輔助放射性藥物設計等,但是受限于缺乏一致性較好的大樣本的訓練,其在臨床深度輔助診斷的應用中仍面臨較大的挑戰。另外,核醫學影像因龐大數據量及算力要求,目前并未實現完全接入影像云平臺。鄧老師以自身經歷的核醫學在過去20年的演變為例,強調“唯有保持對AI影像分析、新型核素藥物研發等前沿領域的持續學習,才能在變革中掌握職業主動權”。突破數據壁壘與培育復合型人才,成為推動智慧醫療落地的關鍵雙翼。

圖為 鄧老師接受團隊成員采訪 張語桐 攝

此次調研使實踐團成員深刻認識到,作為診斷與臨床治療的關鍵橋梁,核醫學的智慧醫療建設不僅是技術攻堅之戰,更是涉及公眾認知、人才培養的系統改革持久戰。未來影像人既要精進專業,更需搭建公眾理解高精技術的橋梁。精準影像與人文科普雙軌并進之時,便是青年學子為“健康中國”戰略注入的深層動能之日。

圖為實踐團與科室老師們合影 張語桐 攝

署名

團隊名稱:影像新聲代,研學科普進行時

團隊聯系人:趙晨迪 聯系方式:13739823732

指導老師:陳慧勤 胡玥

撰稿人:馮永康

供圖者:張語桐

審核通訊員:張語桐、趙晨迪

- 掃一掃 分享悅讀