7月19日,為了解和弘揚恩施儺文化,華中農業大學信息學院赴恩施暑期社會實踐團在儺文化體驗館進行了一次別開生面的文化探尋之旅。她們拜訪了國家級非物質文化遺產恩施儺戲中的儺戲面具(以下簡稱儺面)的非遺傳承人汪儒斌老師,了解了儺面的制作工藝和傳承困境,感受了儺文化的魅力和價值。

實踐團首先來到了汪儒斌老師(以下簡稱汪老師)的工作室——儺面汪木雕工作室,欣賞了各種形態的儺面。工作室的人員熱情地接待了她們,并為她們聯系了汪老師。她們與汪老師約定好在下午六點去他在女兒城內開設的儺文化體驗館拜訪他。

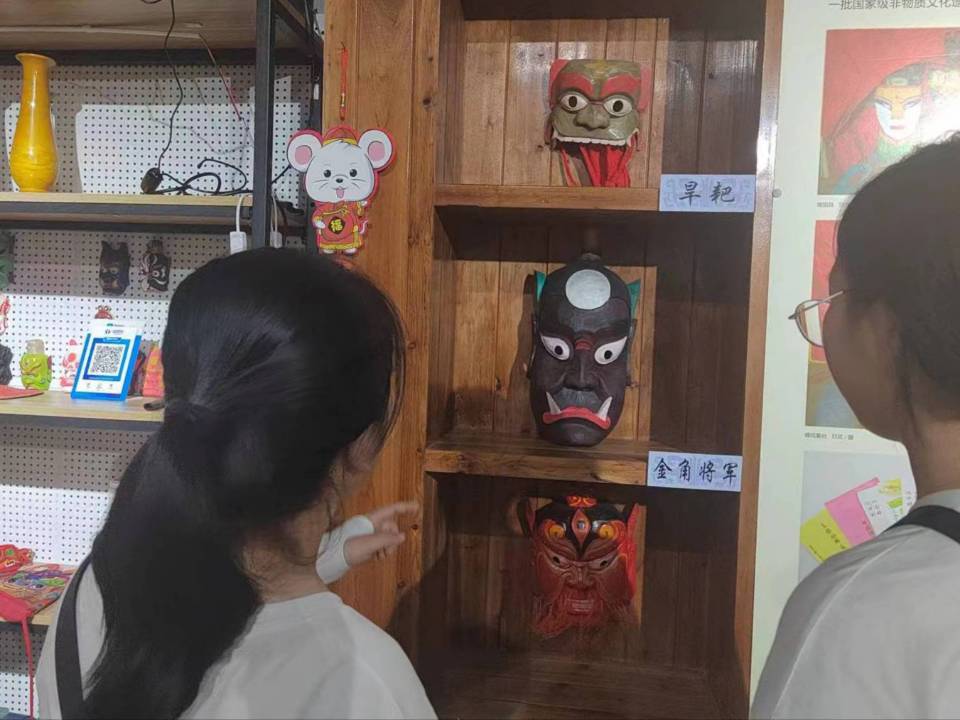

下午六點,實踐團準時到達了儺文化體驗館。體驗館內的墻上裝飾著許多儺面,千奇百怪,栩栩如生。汪老師熱情地招呼她們坐下,并與她們進行了暢談。

汪老師告訴她們,他從小就對手工藝制作很感興趣,加上當年想靠手藝吃飯,便跟著師父譚學朝學習制作儺面。他說:“堅持做這個一個是要有長期學習的心理準備,因為美工這樣的手藝活是不好學的;再一個就是愛好,必須要對這個工作特別愛好才有信心做下去。”他還透露,他當初拜師學藝的時候有八個師兄弟,但現在還在堅持做這個的就剩他一個了。

實踐團詢問汪老師為什么會有這樣的情況,汪老師嘆了一口氣說:“由于儺面制作工藝的復雜以及不能很好地為生活帶來收入,僅僅是憑興趣愛好能夠堅持下來的人少之又少,就連我也覺得僅憑制作儺面難以糊口,所以我還會制作一些木雕根雕維持生計。”他還表示,目前他有一些徒弟來傳承他的手藝,但都不是以做這個為專職,都有其它謀生的主業。

實踐團感到惋惜,隊員付伊然同學問汪老師是否有考慮過把儺面與文創結合起來,讓更多的人看到、了解儺面。汪老師說:“我曾經嘗試過走文創的道路來發展儺面,也投入了很多資金,但由于儺文化只是地方的小眾文化,吸引不到年輕人們的目光,做的很多文創產品都被積壓在了倉庫里,也就不敢再做了。”說完,汪老師指了指體驗館的一隅,那里陳列著諸多與儺面相關的文創作品,有繡有儺面的繡花鞋、繡花帽,印有儺面圖案的帆布袋,儺面掛飾、花瓶、筆筒、水杯等,每一個都匠心獨具。看到這些精美的文創產品未能走進大眾視野,實踐團的隊員們的心情都分外沉重。

之后,汪老師與實踐團暢聊了關于它的學藝經歷、儺面制作技藝進入高校課程、儺面制作過程及其與現代化工藝相結合等諸多話題。經過了一個多小時的對話后,實踐團對儺文化有了更深入的了解,對儺面制作技藝所面臨的處境有了更清晰的認識。她們感受到了汪老師對這門手藝的熱愛和執著,也深刻體會到了他在傳承非遺中所面臨的困難和挑戰。她們認識到儺面的傳承發展困境也是我國諸多非遺技藝的傳承發展困境,她們表示希望通過她們微小的力量,把她們的所知所感傳播給更多人,讓更多人關注非遺文化的傳承和發展,為保護中華民族的文化遺產貢獻力量。

文字:華中農業大學信息學院赴恩施暑期社會實踐團 盛鈺蓮 孫悅恒

攝影:華中農業大學信息學院赴恩施暑期社會實踐團 付伊然 盛鈺蓮