在參觀濕地公園前,我們查閱資料得知:龍巖長汀縣在治理前有著十分嚴重的水土流失問題,據1985年遙感監測數據,水土流失面積達146.2萬畝,占國土面積的31.5%。水土流失最嚴重的地區,山光嶺禿,草木不存,夏天陽光直射下,地表溫度可達70多攝氏度,長汀成為了八閩大地上的一處“火焰山”。“頭頂大日頭,腳踩砂孤頭,三餐番薯頭,人窮地也瘦”“晴三天,塵滿面,雨三天,泥滿田,水淹火烤到哪年”,從前的長汀到處都能聽到這樣的回答。

長汀如何走上生態文明建設道路,對我們青年學子又有哪些啟示?帶著這些問題,我們走訪了三洲鎮濕地公園和中國楊梅博物館。

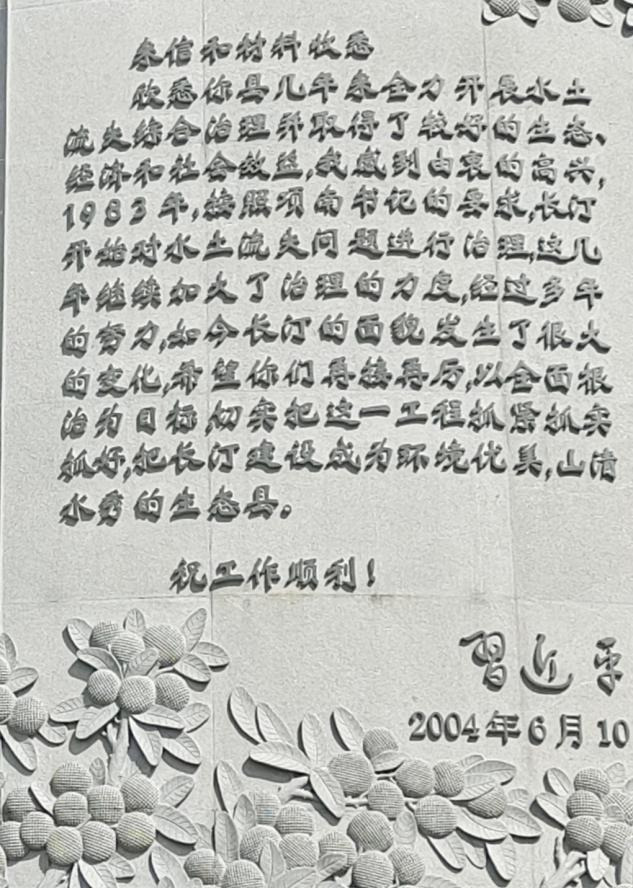

踏入濕地公園,首先吸引我們注意的是習近平總書記在2004年6月10日對長汀縣的“六月回信”石碑。面對嚴重的環境問題,自習近平總書記作出水土流失治理的指示后,長汀人民就始終以“滴水穿石,人一我十”的精神,堅持“黨政主導、群眾主體、社會參與、多策并舉、以人為本、持之以恒”的工作理念,咬定治理荒山不放松,一任接著一任干。1985-2016年累計造林綠化面積達154.78萬畝,森林植被有效恢復,森林群落向多樣性穩定性演替,長汀逐步實現了從“火焰山”變成“花果山”,從山光、水濁、田瘦、人窮到綠色、低碳、循環的演變。

治理的歷史便是發展的歷史。在三洲鎮濕地公園的參觀過程中,我們深刻感受到了長汀從寸草不生到綠茵環繞的質的變化,認識到只有“綠樹村邊合,青山郭外斜”美好的生態才能給予人民高質量的生活環境。

在治理水土流失的過程中,三洲鎮的人民群眾積極奮斗,開發出一條具有自身特色的“楊梅模式”,三洲也從一個貧困落后地區變成了遠近聞名的楊梅之鄉。

“一直想好好看看楊梅產業是如何帶動三洲鎮經濟發展的,今天終于圓夢了!”懷著激動與興奮的心情,踏著堅實的步伐,隊員們走進了楊梅博物館。在這里,隊員們看到了三洲鎮的各類楊梅品種及其制成品,但令成員們感受頗深的卻是楊梅對三洲人民的各種作用。在講解員的帶領下,我們了解到:楊梅的推廣種植既促進了農民們的增收,也吸引了更多企業的加入,由此為三洲地區提供了更多的就業崗位,許多在外務工人員紛紛回到家鄉投入楊梅產業的建設。

實踐隊還了解到,在長汀縣楊梅產業的發展壯大的過程中,習近平總書記亦時刻心系著奮斗在一線的長汀人民。2001年10月19日,長汀水土流失治理工作得到時任福建省省長習近平同志的批示和支持,大大增加了長汀縣治理水土流失的信心和決心;2004年6月,長汀縣委縣政府將出產的楊梅送到浙江省委,得到時任浙江省委書記的習近平同志的回信鼓勵。正是黨和政府無微不至的關心與支持,激勵著長汀人民在今后的進程中進一步推進綠色發展,以生態文明建設為引領,以綠色轉型為驅動,構建新型長汀發展模式。讓子孫后代既能享有豐富的物質財富,又能仰望星空,看見青山,聞到花香。

“沒想到小小的一顆楊梅,竟能促進生態的恢復、推動經濟的發展、促進長汀人民向美好生活踔厲奮發。”參觀楊梅博物館后,實踐隊隊員們激動地說。

萬物各得其和以生,各得其養以成。走出濕地公園和楊梅博物館,向著刻有“綠水青山就是金山銀山”的石碑上回望,隊員們似乎都有了與以往不同的感受。跋山涉水,步履不停;山高水長,映照初心。從小就生活在福建這樣一個以生態文明著稱的省份,集大學子希望結合本次實踐調研,更好地理解習近平生態文明思想,汲取奮進力量。實踐隊將繼續深入調研長汀“山青”的奧秘、分析長汀常青發展模式,為推廣生態文明治理經驗、建設綠色福建貢獻屬于自己的青春的力量。

作者:趙蔚戊、洪奕桐