追溯英烈足跡 傳承紅色基因—— 參觀浙江省革命烈士紀(jì)念館紀(jì)實(shí)

發(fā)布時(shí)間:2025-07-11 閱讀:

2025年6月29日,懷著崇敬之心,我獨(dú)自走進(jìn)浙江省革命烈士紀(jì)念館。這座莊嚴(yán)肅穆的場館依山而建,掩映在蒼松翠柏之間,宛如一座矗立在城市中的精神豐碑,無聲訴說著浙江大地?zé)o數(shù)英烈為民族獨(dú)立、人民解放拋頭顱、灑熱血的壯麗篇章。

歷史豐碑:凝固的抗?fàn)幱洃?/strong>

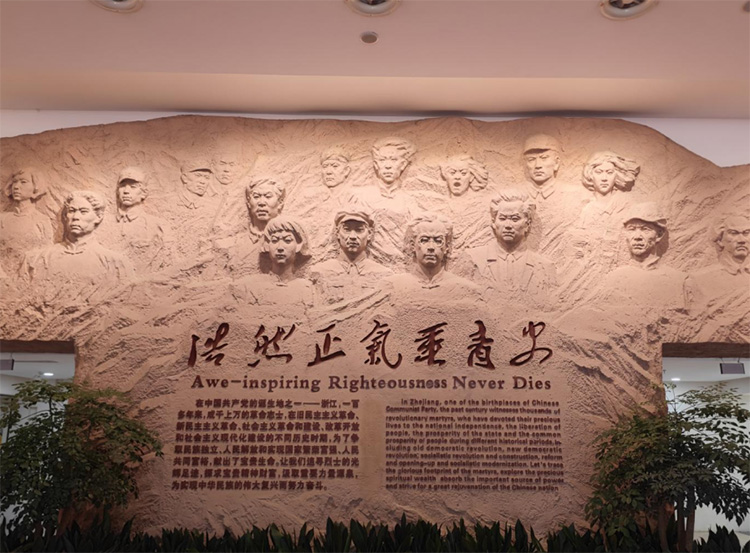

踏入紀(jì)念館大廳,“浩然正氣垂青史”幾個(gè)大字在燈光下熠熠生輝。館內(nèi)以“浙江革命歷史”為脈絡(luò),分設(shè)“辛亥革命時(shí)期”“土地革命時(shí)期”“抗日戰(zhàn)爭時(shí)期”“解放戰(zhàn)爭時(shí)期”等展區(qū),千余件文物、照片和史料文獻(xiàn)串聯(lián)起浙江兒女的抗?fàn)帤v程。

在“浙東抗戰(zhàn)烽火”展區(qū),一份1942年的《浙東游擊縱隊(duì)作戰(zhàn)地圖》尤為醒目,泛黃的紙頁上密布著紅色箭頭與作戰(zhàn)標(biāo)注,見證著新四軍浙東游擊縱隊(duì)在四明山區(qū)與日寇周旋的艱險(xiǎn)歲月。展柜中陳列的烈士遺物——一雙磨破鞋底的草鞋、一封未寄出的家書、銹跡斑斑的刺刀,將時(shí)光拉回戰(zhàn)火紛飛的年代。“不做亡國奴”的標(biāo)語手稿、民眾募捐支援前線的賬本殘頁,再現(xiàn)了全民抗戰(zhàn)的磅礴力量。

紀(jì)念館二層的“英烈名錄墻”鐫刻著2700余位浙江籍革命烈士的姓名,每一個(gè)名字背后都是一段可歌可泣的故事。當(dāng)指尖輕觸冰冷的石碑,朱程烈士“以熱血澆灌民族解放之花”的遺書、鄭海嘯烈士敵后游擊的史料影像,讓英烈們的精神穿越時(shí)空,叩擊著參觀者的心靈。

精神傳承:跨越時(shí)空的對話

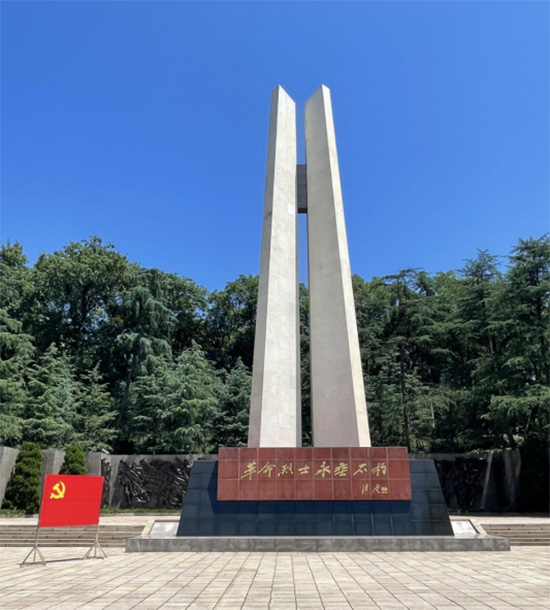

走出浙江省革命烈士紀(jì)念館莊嚴(yán)肅穆的大廳,高聳的紀(jì)念碑和凜然的雕像群更直接地撞擊著我的視線。初夏陽光潑灑在花崗巖上,折射出冷峻而永恒的光澤,碑體上鐫刻的燙金大字——“革命烈士永垂不朽”——像一句沉甸甸的誓言,無聲卻震耳欲聾。

在紀(jì)念碑對面的,是一組栩栩如生的烈士雕像群。有的昂首挺立,目光如炬穿透時(shí)光,仿佛仍在眺望著為之奮斗的遠(yuǎn)方;有的緊握武器,蓄勢待發(fā),每一個(gè)筋肉輪廓都凝固著瞬間的決絕力量;其中一位指揮員高舉的手臂,定格在半空,那伸出的方向,仿佛就是光明與理想的所在。他們的臉龐剛毅而年輕,我走近細(xì)看,甚至能感受到石雕衣袂的褶皺間透出的風(fēng)霜與硝煙氣息。輕輕觸摸那冰冷堅(jiān)實(shí)的巖石表面,指尖傳來的卻是一種灼熱的溫度,仿佛烈士們澎湃不息的熱血仍在其中流淌。

站在群像中央,周遭城市的喧囂似乎被無形的屏障隔絕開來。肅穆與壯烈感從四面八方的石壁中彌漫而出,包裹著我。這哪里僅僅是紀(jì)念?分明是一場無聲而沉重的對話!他們用生命鑄就的基座托起了今日的安寧,而我們每一個(gè)后來者肅立在此,就是在向這份沉重的托付做出回應(yīng)——那份對理想信念的執(zhí)著堅(jiān)守,那份于危難時(shí)刻挺身而出的勇氣,不應(yīng)被時(shí)間的塵埃覆蓋。凝視著他們堅(jiān)毅的眉宇,我似乎聽見無聲的叩問:這用犧牲換來的大地,我們可曾守護(hù)好?這和平發(fā)展的時(shí)代,我們又該以何種方式書寫擔(dān)當(dāng)?立于先烈的目光之下,一種源自血脈深處、無法推卸的使命感油然而生。這份跨越時(shí)空的精神火炬,只有在一代代人賡續(xù)奮斗、腳踏實(shí)地的踐行中,才能傳遞不息,照亮我們腳下的道路,哪怕是在這片已成為創(chuàng)業(yè)熱土的土地上,那份初心與脊梁,永不能彎折。

時(shí)代回響:讓英烈精神照亮前行之路

習(xí)近平總書記曾強(qiáng)調(diào):“愛國,是人世間最深層、最持久的情感,是一個(gè)人立德之源、立功之本。”走出紀(jì)念館,回望那座與青山融為一體的建筑,突然懂得革命烈士紀(jì)念館不僅是歷史的見證者,更是愛國主義教育的生動課堂。那些凝固在文物中的抗?fàn)幘瘢缫鸦髦腥A民族的精神基因,激勵(lì)著后人在民族復(fù)興的征程中奮勇前行。

當(dāng)國際形勢復(fù)雜多變、民族復(fù)興號角催人奮進(jìn),這場與歷史的對話更顯珍貴。正如紀(jì)念館外那片象征希望的綠地,英烈們播撒的精神火種正在新時(shí)代煥發(fā)生機(jī)——它是科研工作者攻克“卡脖子”技術(shù)時(shí)的堅(jiān)守,是青年志愿者扎根鄉(xiāng)村的奉獻(xiàn),是每一個(gè)普通人在崗位上書寫的“天下興亡,匹夫有責(zé)”。

80年前,先烈們用生命換來了民族的尊嚴(yán);80年后,吾輩當(dāng)以奮進(jìn)傳承英烈遺志。這座位于萬松嶺的精神坐標(biāo),終將成為照亮青年前行的燈塔,讓愛國精神永遠(yuǎn)成為中華民族破浪前行的精神航標(biāo)。

作者:梁行知 來源:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院赴溫州、臺州“追溯抗?fàn)帤q月,賡續(xù)民族氣節(jié)”實(shí)踐服務(wù)團(tuán)