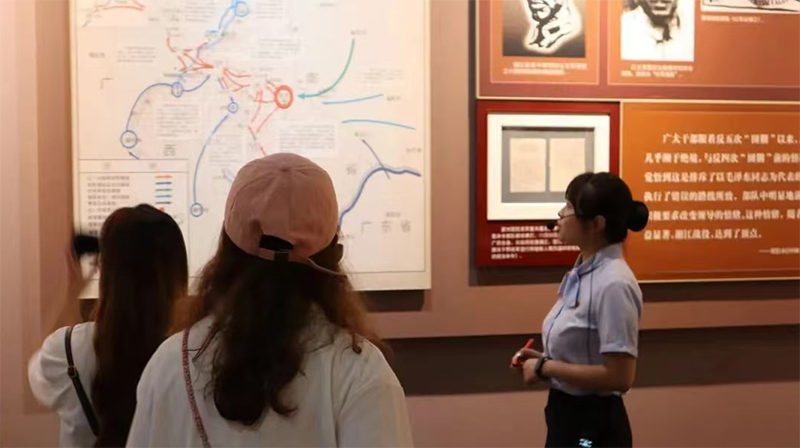

一、抗大紀念館參觀學習,領略抗大精神內涵

中國人民抗日軍政大學陳列館位于河北省邢臺市信都區漿水鎮前南峪村,是全國建館最早、規模最大、全面反映抗大發展史的專題性陳列館。陳列館宣教部李青部長熱情接待了實踐團成員,充分肯定了“傳承紅色基因、助推新農村建設”的意義,就進一步推進合作進行了深入交流。實踐團成員對講解員賈豐瑞進行了深入采訪,賈豐瑞詳細介紹了抗大陳列館建設歷程和社會影響,表示抗大陳列館的建設、管理和展示事關傳承紅色文化、振奮民族精神,不僅在弘揚抗大精神、進行愛國主義教育方面成效顯著。同時當地“紅色+綠色”發展渠道也十分值得學習借鑒,以抗大紅色舊址旅游業帶動周圍的建筑業、農家樂等行業,同時漿水鎮當地蘋果及板栗十分聞名,抗大紀念館及漿水蘋果已經成為漿水鎮新農村特色發展道路的重要支柱。

抗大碑林建于2002年,主要由黨政軍領導人題詞碑刻、抗大校首長碑刻、將星碑刻和抗大名人、書法家碑刻等組成,熱情歌頌了抗大精神、抗大教育思想和抗大對中國革命和建設的重大歷史貢獻。除此之外,團隊成員還參觀了首長故居。故居內部陳設詳盡展示了何長工與滕代遠二人的生平事跡及其重要貢獻。通過對首長故居的參觀,團隊成員加深了對何長工這位杰出校友的認識和理解。

二、走訪漿水當地基層,專注三農助發展

下店村位于信都區西部,屬漿水鎮鎮區。實踐團成員同村支書馬芳進行了深入交流。馬書記詳細介紹了下店村的基本情況和近年通過大力發展特色農業經濟建設所取得的主要成就。同時,實踐團成員了解到,自黨的十八大以來,下店村積極開展人居環境整治工作,黨員干部在整治工作中以身作則,模范發揮帶頭作用,下店村在村容村貌和鄉村治理方面取得重要突破,村民的幸福感、獲得感顯著提升。在抗大紅色文化的影響下,下店村建立了一條商業街并取名“擁軍街”,在發展經濟的同時傳承當地紅色基因。

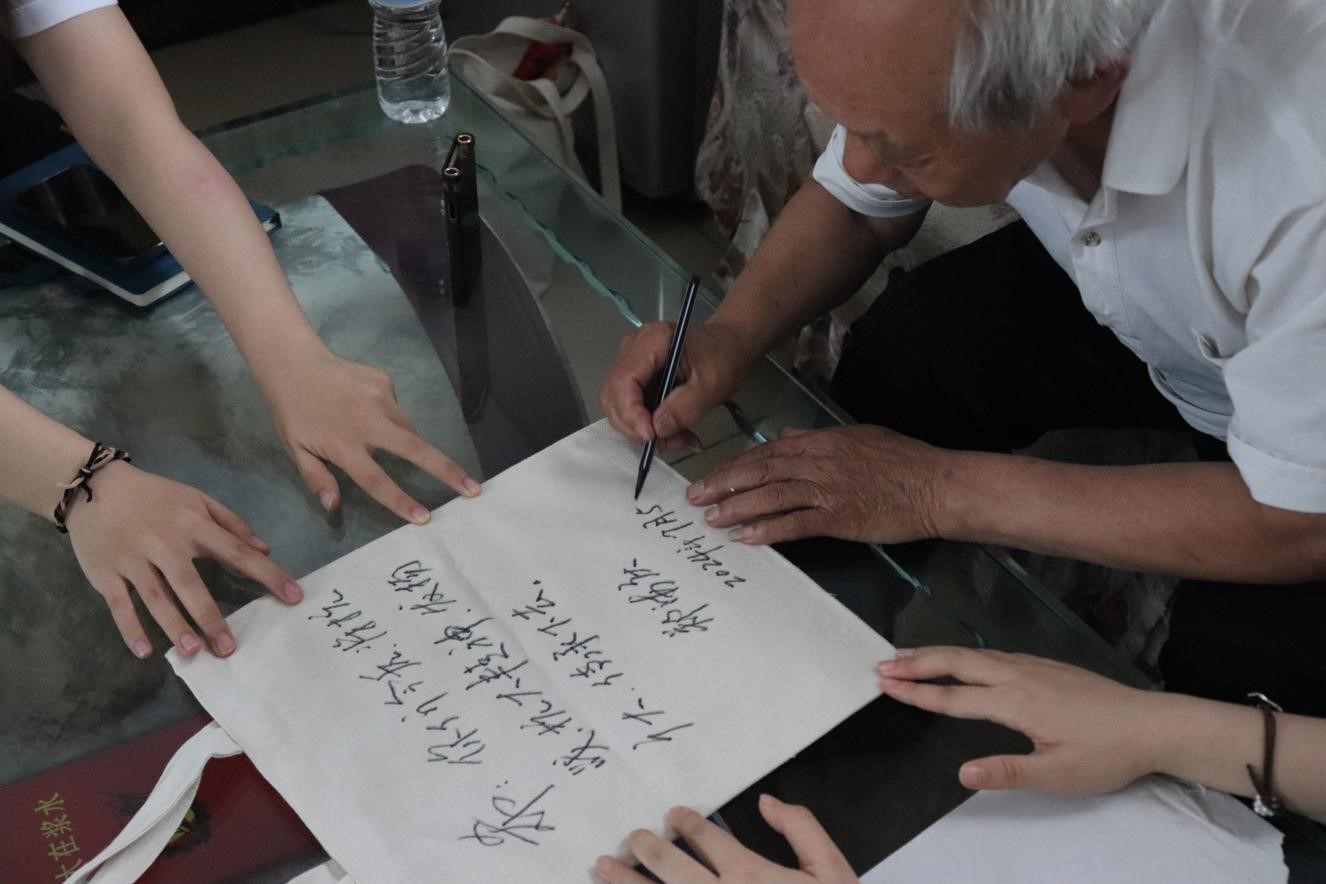

抗大衛生處舊址位于漿水鎮安莊村。衛生處在革命歲月通過健全衛生機構,加強醫療隊伍建設,軍民團結,共抗病魔,曾在極度困難的情況下治愈了近千名革命戰士,尤其是在當地老百姓的幫助下通過“中醫偏方”和“特方”在抗擊與治愈“瘧疾”方面發揮了重要作用。實踐團成員采訪了安莊村黨支部老書記鄭海慶家中進行深入采訪。鄭海慶老人是1966年入黨的老黨員,他的父親鄭有軍對他影響深遠。其父也曾任過村支書,在任期間積極配合抗大總校的各項工作,帶領漿水鎮幾百人的支前隊伍參與太原戰役,為戰役勝利做出了重要貢獻。戰后,鄭有軍獲贈了一枚解放太原紀念章。紀念章于2023年由鄭海慶老人捐贈給中國人民抗日軍政大學陳列館,成為抗大陳列館的館藏品。在黨和父親的影響下,鄭海慶老人于連隊醫療資源匱乏之際,主動請纓,報名參加專業培訓,學習掌握中醫診療技藝,為村民提供醫療服務。在擔任村支書期間,他以身作則,帶領村民們打機井、種板栗,勤勞致富,改善了村民的生活條件。鄭海慶老人與父親的故事,正是對“弘揚抗大精神,讓革命熔爐的火焰代代相傳”這句標語的最好注解。訪談的最后,鄭海慶老人為實踐團寫下寄語:“希望你們今后將抗大抗戰精神發揚光大、傳承下去。”作為青年一代,實踐團成員表示必將牢記囑托,讓革命基因代代相傳。

坡子峪村位于河北省邢臺市信都區漿水鎮西北4.5公里處,是河北省歷史文化名村,擁有深厚的紅色文化底蘊,抗大上干營曾在坡子峪村辦學兩年零十一個月,培養了大批優秀革命干部,在抗日戰爭中發揮了重大作用。實踐團成員到達坡子峪村后采訪了村史館創辦者馬志英與李根庚臣老人。78歲的馬志英是邢臺市信都區自然資源和規劃局退休干部,自幼受紅色家風的熏陶,鉆研種植技術,堅持義務授課,幫助村民通過種果樹增產增收。為了將紅色基因代代相傳,退休后他回到坡子峪村創辦村史館,為大中小學生和參觀者講述抗大紅色故事,被人們親切地稱為馬教授、馬老師和馬書記。馬志英老人結合自己的人生經歷寄語實踐團師生:“只有同人民在一起,為人民辦實事才能得到人民的擁護。”

漿水中學退休教師李庚臣老人帶領實踐團參觀了洪學智將軍故居、聶鳳智將軍故居、太行中學衛生所舊址和坡子峪村村史館。現場教學至動情處,老人忍不住落淚。他帶領大家唱完抗日軍政大學校歌,欣慰地表示,“革命江山代代傳,看到你們,我感覺后繼有人!”

在講解員賈豐瑞的帶領下,實踐團來到了前南峪村抗大總校舊址。她結合抗大總校“挺進華北敵后辦學”的歷史,從專業角度介紹了抗大紀念館在搜集口述歷史、挖掘文物史料、開展舊址修繕維護等方面全面保護與開發利用紅色資源的一系列工作,從而打造出全國最完整的有址可尋、有物可看、有史可講、有事可說的抗大舊址群。她還講述了何長工在教育方面做出的突出貢獻。抗戰時期,何長工致力于抗大的教育事業,先后擔任抗大總校教育長、副校長等職。新中國建設初期,中國地質工作基礎薄弱,他與地質部部長李四光一起開創并領導我國地質事業不斷前進。他狠抓地質院校建設,主持研制勘探設備,奠定我國地質事業發展基礎。

三、深入漿水中學調研,聚焦紅色基因青少年傳承

三、深入漿水中學調研,聚焦紅色基因青少年傳承

四、探尋紅色基因傳承路徑,共謀宣傳與弘揚策略

在紀念全民族抗戰爆發87周年之際,實踐團師生受邀參加了中國人民抗日軍事政治陳列館與全國抗戰類紀念館共同舉辦的紀念活動。抗大陳列館講解員代表和實踐團代表朗誦詩歌《我是盧溝橋》,表達了銘記歷史、珍愛和平的心聲。實踐團成員還在和平許愿墻上留言,緬懷先烈,寄托對祖國的美好祝愿。實踐團成員劉芯怡、趙雪彤在接受河北衛視采訪時表示作為青年大學生,他們將繼承革命先輩遺志用實際行動踐行“銘記歷史,珍愛和平”的誓言。他們計劃通過校內外的宣傳活動,如舉辦講座、展覽和主題團日等,向更多同學介紹紅色歷史和紅色基因的內涵。

信都區有著光榮的革命傳統,這片紅色熱土涌現出了2523名為國捐軀的英雄兒女,發展了邢臺第一名共產黨員,建立了邢臺第一個黨支部。實踐團全體成員面對高聳的烈士紀念碑,下定決心,必將繼承先烈遺志,錘煉赤膽忠心,在繼往開來中奮力推進黨的偉大事業。隨后,實踐團前往信都區社會主義核心價值觀涵育基地——勞模公園參觀,近距離、沉浸式感受勞模精神和工匠精神,表示要向勞模學習,以勞模為榜樣,發揚只爭朝夕的奮斗精神,為強國建設挺膺擔當。

習近平總書記強調:“用好紅色資源,傳承好紅色基因,把紅色江山世世代代傳下去”。傳承好紅色基因,能夠激發強大的精神力量,讓革命薪火代代傳承。河北省邢臺市漿水鎮曾是抗戰時期中國共產黨領導的中國人民抗日軍事政治大學(簡稱抗大)總校所在地,具有深厚的紅色文化底蘊。在長期辦學實踐中,抗大逐步形成了以堅定正確的政治方向和艱苦奮斗的政治本色為主要內容的抗大精神。漿水鎮依托抗大精神等紅色資源,積極探索鄉村振興發展新路,村容村貌、村民生活和鄉村治理等方面不斷取得新成就。實踐團實地考察了漿水鎮是如何在紅色精神滋養下,一代又一代接續奮斗,走出了一條富有特色的“紅色加綠色”的新農村建設道路。全體團員也必將在社會實踐這一門人生大課、時代大課中更加堅定理想信念,繼承優秀革命傳統,發揚革命精神和斗爭精神,更好地擔負起實現中華民族偉大復興的歷史重任。

- 掃一掃 分享悅讀