1、 踏尋紅色足跡,感悟“燃燒文化”

一塊煤,燃燒著一種情懷,那是礦工們的奉獻和堅守。一座礦,歷經百年而歷久彌新,那是傳承和發揚。嘉陽煤礦在抗戰烽火中誕生,在新中國紅旗下成長,在艱難轉型中涅槃,在文化傳承中發光。為抗日戰爭,國家建設,地方經濟貢獻了青春和力量。時光荏苒,嘉陽人不忘初心使命,鑄就了代表老國企精神的“燃燒文化”。

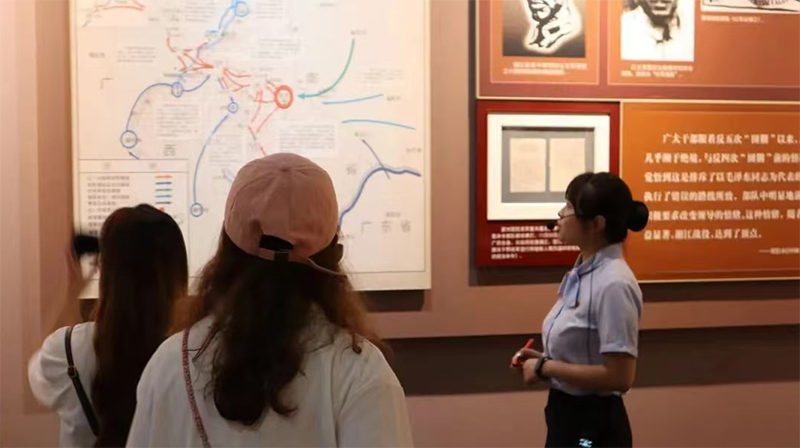

7月15日,實踐團首先來到嘉陽國家礦山公園博物館,回顧往昔崢嶸歲月,了解嘉陽煤礦發展的歷史變遷。嘉陽國家礦山公園前身是中福煤礦和嘉陽煤礦,建礦歷史已有70余年的嘉陽煤礦,積淀了豐厚的工業遺跡和人文歷史。現如今的嘉陽煤礦仍在擔當社會重任,為解決就業問題、帶動地區經濟發展實現鄉村振興做著努力。

走在礦井的巷道,感受著老礦井的通風、排水以及越走越低的空間,最低的巷道需要蹲下通過,在巷道旁邊陳列了斷崖支撐的工具,從木柱再到合金最后是液壓式支撐,可以看到安全保障在逐步提升。令實踐團印象深刻的是煤炭開采工作面,每一位成員都去真實體驗了煤炭開采的工作面,這是已加高的工作面,曾經的礦工只能躺在工作面側身用鐵鍬將煤炭一塊塊的從巖層中敲下來,實踐團成員在已加高的工作面都沒法使力,可以想象當時的礦工該如何開采。實踐團成員深切感受到采礦的艱苦以及先進技術的加入使得礦產開采得到安全的保障和現代化、效率化的提升。

7月16日,實踐團來到了芭溝鎮,:小鎮曾因資源充裕而興盛,也因資源枯竭而衰敗。踏在小鎮的青石板路上,“工業學大慶”、“戰無不勝的毛澤東思想萬歲”、“一定要把煤炭搞上去”等標語和屹立在小鎮中心的毛澤東思想大舞臺依舊可見。一字一句,一磚一瓦,都是小鎮上世紀曾繁華的痕跡,都見證了小鎮工業發展的興衰。透過一段段文字和一張張黑白照片,實踐團成員深刻感受到小鎮未曾泯滅的紅色基因和賡續的家國情懷。

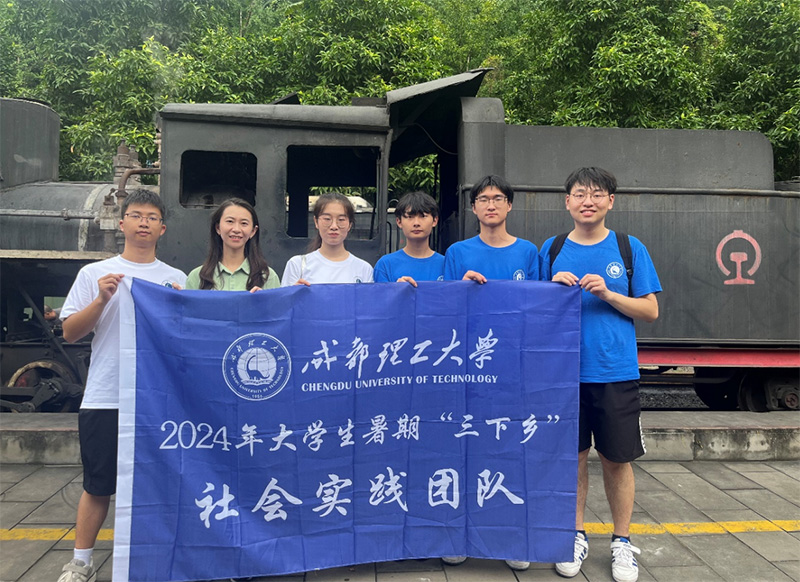

小鎮曾因資源充裕而興盛,也因資源枯竭而衰敗。嘉陽集團公司以“燃燒文化”為魂,推動煤炭、旅游“雙主業”發展,笆溝鎮開發相關旅游資源,實現了轉型發展。嘉陽集團公司保護稀有礦業遺跡,開發工業旅游,在小鎮打造度假村、修建養老設施、建設黨員教育培訓基地、提供研學服務等促進鄉村振興。實踐團成員在“芭石鐵路”終點站的“芭蕉溝站”看見火車穿出山洞,吞吐蒸汽緩緩開來,仿佛那段火車拉著黃村井產出的煤炭送往山的那邊的時光重現在眼前。

3、探訪煤礦變遷,見證時代變革

7月17日,實踐團來到了——芭溝鎮三井社區,芭溝鎮三井社區是嘉陽煤礦的新礦區,上世紀80年代末嘉陽煤礦老礦區優質煤資源采盡,整個礦區搬遷到天錫井所在的三井社區。團隊跟隨煤礦工作人員前往工作現場參觀工作,與之前的黃村井的采煤工作相比,實踐團成員能切實感受到科技進步所帶來生產水平的提升和工作環境的改善。在煤礦工作人員的介紹下,實踐團了解到煤礦正在計劃開采煤層氣。經過學習相關專業知識,實踐團成員知道這是一種非常規能源,其開采過程需要專業技術人員的指導。這為實踐團成員所學專業方向提供了重要的參考價值。探訪煤礦變遷,不僅是一次對工業歷史的回顧,更是一次對時代變革的深刻思考。從人力到機械,從機械化到智能化,煤炭工業的發展歷程,反映了科技進步對社會生產方式的深刻影響。它啟示眾人,面對未來,持續的創新與變革是推動社會進步、實現可持續發展的關鍵。在追求經濟發展的同時,更要注重環境保護和社會責任,實現經濟、社會與環境的和諧共生。

7月18日,實踐團來到犍為縣清溪鎮走訪退休老礦工。在煤礦發展過程中涌現出大量為礦山事業奉獻一生的礦工,他們將自己的青春獻給煤礦,獻了終生獻子孫,他們值得我們永遠銘記。為深入了解當地老礦工的生活現狀和存在困難,實踐團成員對當地老礦工開展生活的問卷調研與交流。通過這種方式,一方面可以深入了解當地老礦工的生活現狀和困難,另一方面可以將收集到的問題反饋給當地社區,做好這些老礦工晚年的生活保障,讓他們的晚年如同他們曾照亮的礦道一般,充滿光明與溫暖。

- 掃一掃 分享悅讀