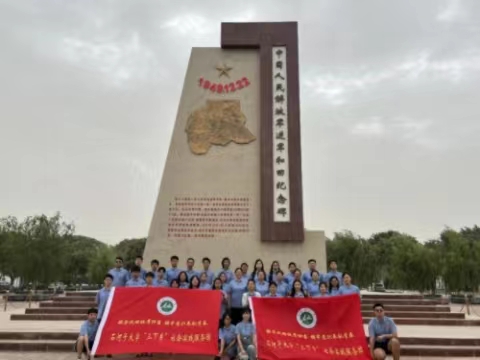

近日,石河子大學法學院赴第十四師二二四團三連依法治國宣講社會實踐團走進兵團第十四師四十七團沙海老兵紀念館,重溫崢嶸歲月,感悟老兵精神。廣場中央,一座中國人民解放軍進軍和田紀念碑巍然矗立,在明媚的陽光下熠熠生輝,令人肅然起敬。

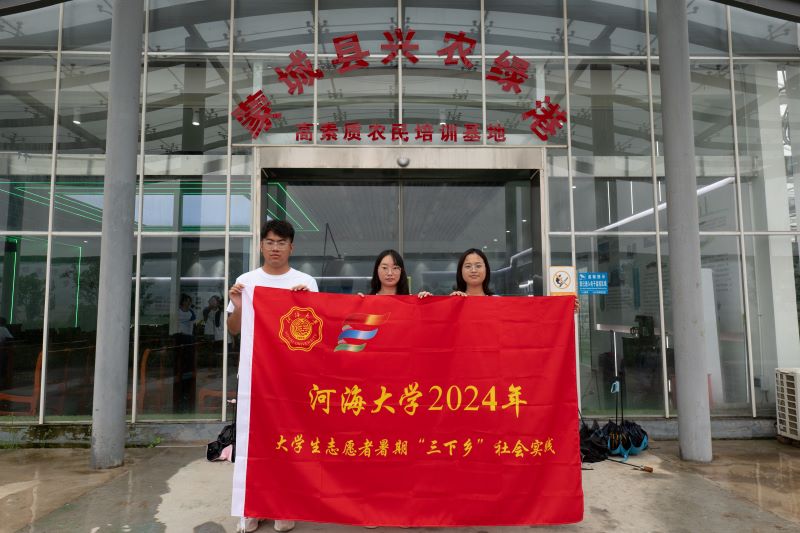

團隊抵達中國人民解放軍進軍和田紀念碑 龐永強攝

走進紀念館,一張張久遠的照片,一件件陳舊的用品,一枚枚熠熠的獎章,都隱藏著一段段歷經歲月洗禮,而不被時間塵封的驚心動魄的往事……

紀念館藏品展示 黃淑娣攝

持槍握劍,挺進和田

1949年9月,新疆和平解放,中國人民解放軍第一兵團在王震將軍的率領下挺進新疆,由359旅改編的步兵五師經過49天的長途跋涉,從甘肅酒泉抵達南疆重鎮阿克蘇,還沒來得及解開綁腿的五師15團1800多名官兵接到即赴和田,徒步穿越塔克拉瑪干沙漠的指令。“不能過了元旦,過了元旦,(叛亂)就成功了,只有穿過塔里木。”沙海老兵王傳德在生前對著鏡頭訴說了背后的原委。

渺無人煙的死亡之海,前無路轍,后無補給,官兵們晝夜兼程,風沙無阻。“前面的人不能睡覺,就是后面的人,臂挽著臂,一直跟著就走了。”沙海老兵楊世福如此回憶到。當年不過20出頭的戰士們18天加急行軍790多公里,用打滿血泡的雙腳征服了死亡之海。“別說咸(鹽堿)水了,馬尿都喝過,死就死到戈壁灘上,不死到戈壁灘上,爬也要爬到和田去。”沙海老兵王傳德滿懷激情的說到。1949年12月22日,1800多名官兵抵達和田,翹首以盼的和田各族群眾得以解放。

十五團雄兵徒步穿越塔克拉瑪干沙漠 黃淑娣攝

仗劍扶犁,建設邊疆

“朔風凜冽橫戈峰,寒草凋零寂寞中”。在完成對和田的解放之后,下一步就是在茫茫曠野進行開墾。1952年2月。毛澤東同志向駐疆十幾萬將士發布命令“你們現在可以把戰斗的武器保存起來,拿起生產建設的武器,當祖國有事需要召喚你們的時候,我將命令你們重新拿起戰斗的武器,捍衛祖國。”從此,這些剛從戰爭硝煙中走出的革命戰士,征塵未洗,脫下軍裝就地轉業,走向亙古荒原,成為一手拿槍,一手拿鎬的特殊戰士,成為保衛新疆、建設新疆的重要力量。

“地開出來以后,把水放進去,水放得多多的,這水就把地里的堿慢慢壓到地底下去了。如果不壓堿,種上東西就死了。”在惡劣自然環境下,戰士們在大漠深處艱苦奮斗,抵風沙,破鹽堿,開荒地,培綠植,夏戰三伏,冬戰三九。

一生都在堅守和奉獻的沙海老兵們,他們用生命譜寫了一首響徹在亙古荒原中的不朽贊歌,鑄就了一番不容后人遺忘的輝煌事業。曾經的荒原,在他們手中蓬勃起錦繡綠洲;貧瘠之地,變為谷物富饒、果實飄香的現代農業勝地。倔強的蘆葦棚,墟落的窩子,如今化身錯落有致的高樓大廈;一條條柏油路伸延,高速路密布,軍墾新城閃亮綻放。過去如夢的歲月,在他們辛勤耕耘的軌跡中永恒流轉。

激情歲月獻青春 黃淑娣攝

2020年,留守在四十七團的最后一位沙海老兵董銀娃離世,享年93歲,但他的故事永遠地留在了這片他最深愛的熱土上。1949年12月5日,董銀娃和1800多名官兵從阿克蘇出發,晝夜兼程行軍17天跨越“死亡之海”塔克拉瑪干沙漠來到和田,在完成剿匪反特任務后,又迅速投入到生產建設工作中。

環境的艱苦不曾泯志。“每個人分給一大片荒地,一天十幾個小時不停地干。”董銀娃說,在開荒初期,物資匱乏,條件艱苦,經常食不果腹。在開荒工作中,人們使用的坎土曼雖然沉重,但用順手后能夠大大加快挖地效率,有“坎土曼開荒氣死牛”的說法。多的時候,官兵們一人一天能挖三畝地。董銀娃也同樣斗志昂揚,未曾懈怠,奮力墾荒。

開荒的戰場斗志昂揚。1957年,四十七團從蘇聯進口了第一臺拖拉機,董銀娃憑借卓越的工作表現成為團場的首位拖拉機手。“一想到可以開拖拉機,我激動得睡不著覺!”在團黨委的殷切期盼與鼓勵下,他每天能夠樂此不疲地工作十五六個小時,最多一天甚至開墾了100多畝荒地。駕駛拖拉機意味著與荒郊野外結下了不解之緣。在一片荒地上,首先是測量勘探,然后規劃,接著拖拉機才能過來開墾。一旦開荒完成,大部隊便會遷往新的荒地展開行動,拖拉機手則需轉戰他處。 “開荒的時候,吃、住都在地里,有時露宿在野外,住在用蘆葦搭的棚子里。”對于董銀娃來說,荒地就如戰場一般,荒地的艱辛,超出一般人的想象,非常人能夠堅持忍受。

英雄的血脈世代綿延。董銀娃一家四代22口人,其中不少人曾走出新疆,踏上異土,進入大城市,或求學,或經商。但在董銀娃的影響下,他們無一例外地最終都選擇回到和田,重新肩擔起建設新疆的重任。斯人已逝,但意志長存。董銀娃老人不避磨難、苦中求樂、夙夜匪懈、朝乾夕惕的精神永遠激勵著新一代青年人投入到建設祖國、守衛邊疆的民族重任中,代代延續,接續奮斗。

沙海老兵董銀娃 張子陽攝

習總書記對四十七團老戰士的回信 黃淑娣攝