三下鄉特輯|重走紅軍路,共建新時代

八月里來功夫忙,

賀龍來到壩芒場,

千人成立游擊隊,

紅綠標語貼滿墻。

——壩芒紅軍歌謠

為踐行習近平總書記:“把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色”的指導精神,響應賡續紅色血脈的號召。7月13日,“尋繹青年之志,助力鄉韻壩芒”鄉村振興促進團走進秀山縣隘口鎮壩芒村,重走紅軍路,深習紅軍精神。在壩芒講解員田麗艷的陪同下,沿紅軍步道參觀學習壩芒村倒馬坎戰斗紀念碑、紅軍洞、倒馬坎戰壕遺址、紅軍墓等紅色文化遺址。

賀龍來到壩芒場,

千人成立游擊隊,

紅綠標語貼滿墻。

——壩芒紅軍歌謠

(圖為壩芒村指示牌 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

倒馬坎戰斗紀念碑

中國工農紅軍第三軍倒馬坎戰斗發生于隘口鎮壩芒村,壩芒村是貴州至秀山的咽喉要道,秀山民防頭子楊卓之拼湊1000余人在長約40里的山坡險道上,挖戰壕、修工事、筑碉堡,構筑防線,號稱“萬里長城”。賀龍親自策劃,由紅七師師長盧冬生率領700余人兵分兩路包抄倒馬坎,將守敵打得落花流水。紅軍戰士在壩芒這片土地上浴血奮戰,奮勇殺敵,為壩芒扎下紅色之根,實踐團仔細閱讀領會紀念碑碑文,聆聽倒馬坎戰役中紅軍戰士的英勇事跡,并在紀念碑下默哀致敬先烈。

(圖為實踐團合影 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為倒馬坎戰斗紀念碑 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為實踐團閱讀碑文 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為實踐團在紀念碑下默哀 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

倒馬坎戰壕遺址

倒馬坎戰壕遺址位于隘口鎮壩芒村倒馬坎馬桑坡山頂,長約萬米,石砌的戰壕兩旁依然留存了不少當年激戰后的彈孔、彈殼,具有重要的革命歷史紀念意義和教育意義。實踐團參觀戰壕遺址,尋找遺留的彈殼、彈孔,身臨其境感受90年前的激烈戰斗。

(圖為實踐團閱讀倒馬坎戰斗遺址簡介 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為遺留在戰壕中的彈殼 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

倒馬坎紅軍洞

倒馬坎紅軍洞原名硝洞,洞分上下兩層,洞內主廳可容數百人。該洞在倒馬坎戰斗中曾臨時安置過1名紅軍傷員,故得此名。

(圖為倒馬坎紅軍洞 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

壩芒紅軍井

壩芒紅軍井位于壩芒村長五間組。1934年紅三軍在壩芒街上休整。為了解決飲水問題,紅軍幫助當地群眾挖了此井。至此,紅軍井從未枯竭,成為附近群眾不可缺少的生活用水井。實踐團成員在壩芒村村支部副書記李永勝的帶領下,清潔紅軍井周邊生活垃圾,實踐團牢記“飲水不忘挖井人”的精神,飲水思源,不忘黨恩。

(圖為壩芒紅軍井立碑 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為實踐團成員清潔紅軍井周邊垃圾 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

壩芒鄉蘇維埃舊址

壩芒鄉蘇維埃舊址位于隘口鎮壩芒村長五間組。是土地革命時期湘、鄂、川、黔革命根據地黔東特區所轄壩芒鄉蘇維埃駐地。

(圖為壩芒鄉蘇維埃舊址立碑 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

長五間紅軍屋

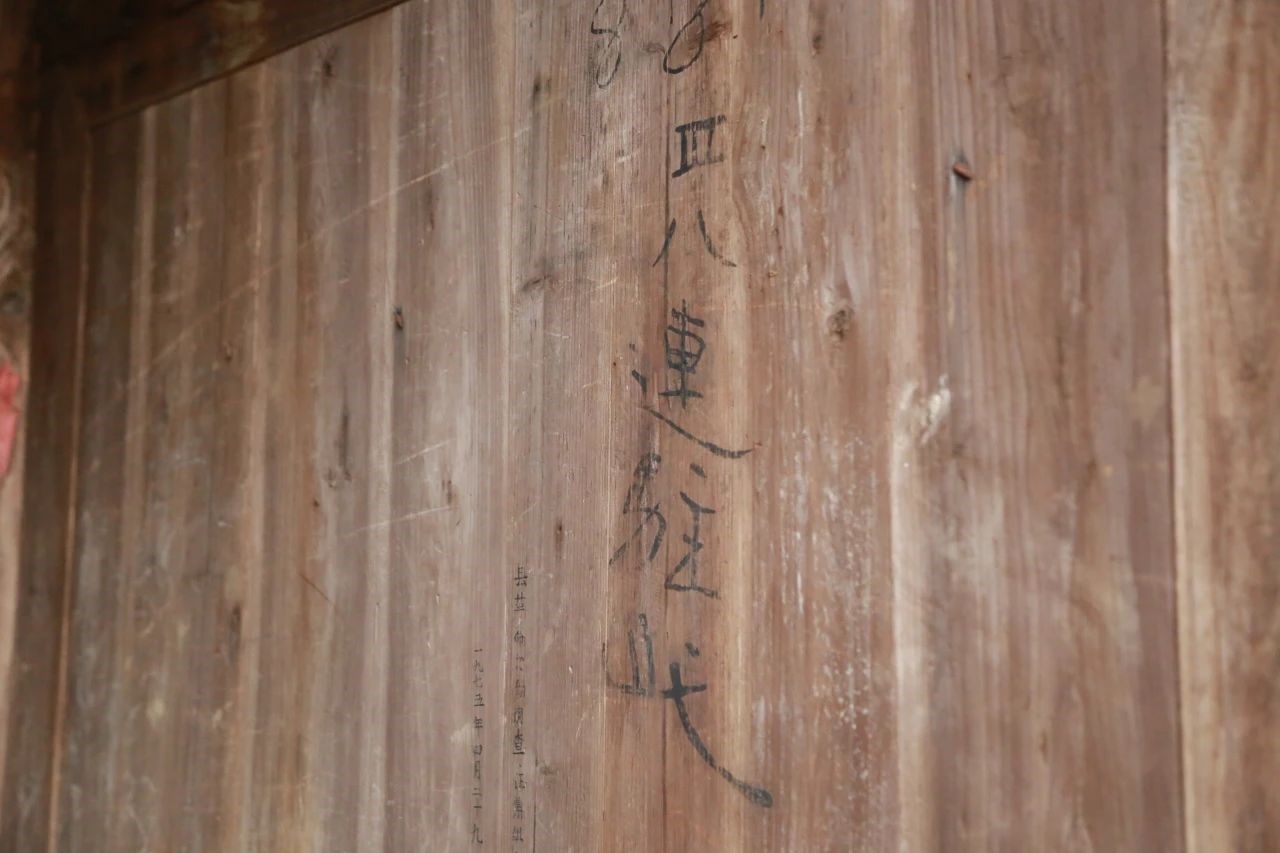

長五間紅軍屋位于隘口鎮壩芒村長五間組,因安置過受傷紅軍而得名。8月30日,壩芒游擊隊員協助紅三軍三八連曾在此安置1名傷員,紅軍離別時在此屋墻板上題字“三八連駐此”。

(圖為長五組紅軍屋 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為題字“三八連駐此” 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

實踐團沿著90年前紅軍行軍的路線,參觀學習壩芒村的紅色文化,深刻體會“不怕苦,不怕難”的紅色精神,積極探尋壩芒紅色文化,充分發揮學科特色,將壩芒本地的紅色文化納入支教特色課堂,增強當地青少年兒童的愛國主義情懷與主人翁精神,推動紅色文化扎根在每一代壩芒人心中。堅持壩芒“紅色+綠色”的發展模式,堅持將壩芒的紅色文化與特色山銀花綠色產業結合,納入實踐團的創新創業項目,用山銀花產業為紅色文化發展賦能,用紅色文化帶動山銀花產業發展,以當代青年之力助推鄉村振興。

(圖為實踐團重走紅軍路 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為壩芒村紅軍步道標牌 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為壩芒村風光 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)

(圖為壩芒村風光 重慶外語外事學院 潘楨玥 攝)