近年來,隨著人民群眾精神文化需求日益增長,巴里坤縣將不同時期的糧庫打造成城鄉規劃館、歷史博物館、群眾書畫館、民族團結館、考古實驗室、西域屯墾博物館、松峰書院等成立巴里坤文博園,具有豐富的研學價值和教育意義,吸引了大量游客。

倉廩實而知禮節——清代糧倉

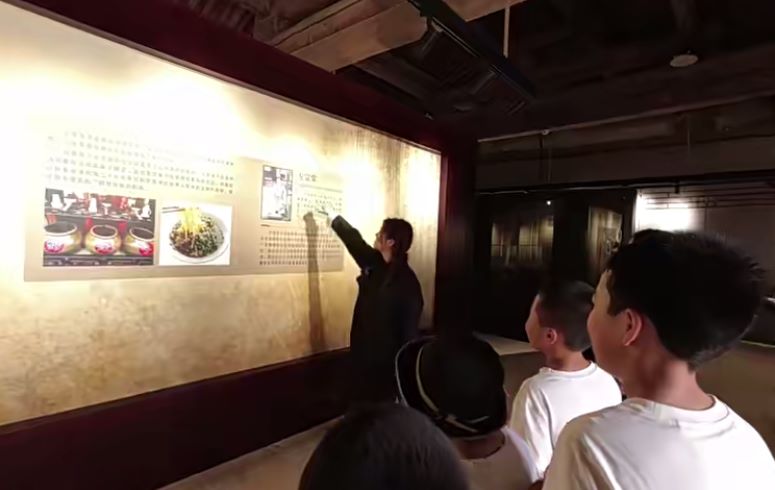

走進清代糧倉博物館,實踐團成員尼魯帕爾向小同學們介紹說,清代糧倉是為儲存糧食而建造的重要設施,它不僅保障了糧食的安全儲存,也促進了農村經濟的發展。她指著古老的木質結構和石砌的墻壁,解釋了古代建筑工藝的精湛之處。小同學們被這座古老而莊重的建筑深深吸引吸引。

(尼魯帕爾向同學們介紹巴里坤面食)

尼魯帕爾還向小同學們介紹了陳列的舊布票、糧票、稱量和儲糧的器具,體驗巴里坤飲食文化和屯墾文化,重述古糧倉的光影流轉,講述兩百多年前絲路重鎮的風韻與神采。小同學們明白,從歷史遺跡到文旅景點,保存完好的清代糧倉守住的是一個城市的根與魂。

通過生動的講解和互動,實踐小分隊引導同學們思考當代農村的發展問題,鼓勵他們思考如何借鑒歷史經驗和智慧,推動鄉村振興。同學們熱烈討論,提出創意。

醫者仁愛眾心齊——楊忠賢紀念館

小隊成員郭佳怡帶領同學們走入楊忠賢紀念館。通過紀念館內的影像資料、榮譽證書、醫療器械和相關文獻,同學們了解了楊忠賢醫生的生平經歷和醫學成就。楊忠賢同志是一位優秀的共產黨員,曾被多次授予榮譽稱號。他自愿來到缺醫少藥的薩爾喬克鄉擔任鄉村醫生,37年如一日,長年累月地在牧區巡診。為了與牧民熟練交流,他自學哈薩克語,采用中西醫結合治療方法,治愈了許多疑難病人。

(小同學們集體朗誦)

青山埋忠骨,英魂系草原。楊忠賢在1999年離世,晚年身患癌癥的他仍堅持為牧民看病,正如他在日記中寫到:“只要我還活著,我就不會放棄自己的追求和事業。”他被牧民稱為具有頑強生命力和樸實奉獻精神的“韭菜大夫”,生為牧民驅病痛,死為草原守平安,他的事跡將永遠被草原人民銘記。通過了解楊大夫的故事,小同學們深深體會到醫學精神、奉獻精神和責任意識。

楊忠賢醫生的故事是民族團結的生動寫照,此外,館內還展示了許多巴里坤縣數年來民族團結的模范事跡。通過集體朗誦,老師引導同學們思考如何增進民族團結,共同建設美好的社會,激發他們為民族團結貢獻自己力量的熱情與決心。

尼魯帕爾同學感嘆道:“剛開始我們只邀請了8名小同學,后來陸陸續續又有幾位小朋友主動加入了研學隊伍,他們十分積極好學,學習氛圍濃厚,這是一次難忘且有意義的研學活動。”

(研學小隊合影留念)